2012.11.08(木)

池田 信夫:プロフィール 1 2 3

田中真紀子文部科学相が3つの大学の新設を認可しなかった事件は、結果的には彼女が処分を白紙撤回して決着したようだ。大臣の唐突な行動は関係者を混乱させたが、その問題提起は重い。

「戦後たくさんの大学が創られてきたが、大学教育の質が低下している。それが就職できない理由の1つになっている」という彼女の指摘に胸を張って反論できる大学関係者はいないだろう。

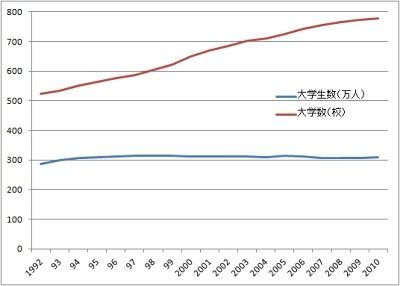

学生が減るのに増え続ける大学日本の4年制大学は現在783校。1992年には523校だったが、90年代は「団塊ジュニア」の増加で学生数が増え続けた。学生数は2000年代には減少に転じたが、小泉内閣のとき大学の設置基準を緩和したため、図1のように大学は増え続けた。

図1 4年制大学の数と学生数(文科省「学校基本調査」)

図1 4年制大学の数と学生数(文科省「学校基本調査」)

このため最近は大学の定員と学生数がほとんど同じになり、今春の入学試験では私立大学の46%が定員割れになった。大学を選ばなければ、ほぼ全員が入学できる「大学全入時代」である。

このように大学生の量が増えると同時に、質は低下した。当コラムでも指摘したように、2割以上が卒業しても就職も進学もできない「無業者」になる。若年失業率が高いことがよく問題になるが、求人倍率は1を超えており、中小企業の求人倍率は4倍以上だ。

大学生は増えたが、ホワイトカラーの需要はIT化で減っている。多くの大学生には高卒の職場しかないが、学生が中小企業をいやがるため、ミスマッチが起きているのだ。

こういう状況で大学を増やし続けると、経営の破綻する大学が出てくる。群馬県高崎市の創造学園大学は経営が悪化し、文科省は2013年3月までに解散命令を出す方針だ。多くの大学で合併も進んでおり、これから「大学倒産時代」がやってくることは間違いない。

別に昔から「大学教授」の肩書きなどどうでもいいと思っていたが、けれどもたいしたお金にもならない研究一筋のプロフェッサーで好きな人は何人もいた。

大学の現在にそれほど詳しいわけではないが、しかしとんでもなく粗製濫造されているように思えるようになったのは、やはり小泉内閣で大学の設置基準を緩めたことも原因しているようにも思える。

就職が思うように出来ず大学に居残ったまま膨大に滞留している「研究員」や、安くこき使われてはいるが一応泊付けにはなる「客員講師」や、長期の雇用責任もなく大学内の講座秩序に根本的な変革は起こしようがない「特命教授」の肩書きを持っている人が、周りでもとても増えた。

もちろんこちらも年をとって、従来は企業社会でバリバリやっていた同世代に近い人間が、スピンアウトしたり、横滑りをしたりして、そういう職種についたということかもしれない。

大学のポスト争いは、僕たちの時代の博士課程になったやつらにとっては、もうたまたまポストが空きましたという「宝くじ」にあたるようなものだった。

けれども、空前の大学新設増で、「ブランド」を無視すれば、相当もぐりこめるようにもなったのではないか。

本当かどうかは知らないが、そのポストにマスコミ関係者とノンキャリが相当数、再就職先として席が用意されているとも聞く。

僕は大学の先生は「私学」も含め、60歳定年として、ポスドクにすみやかにその席を空けるべきだと思う。

そして一般の定年後の先生は、できれば小学校や中学校の人生経験も含めたスーパー先生になってほしいと思う。

大学の中で、名物の先生、尊敬される先生は、特別にシニアプロフェッショナルとして残ってもらえばいい。

大学の雑事などからは、一切解放されて。

その枠は、いままでの講座の権力関係や世渡りで決まるのではなく、学部の卒業生の投票によって決まるようにする。

それは大学のブランドと研究深度を維持しながら、尊敬すべき教授へのリスペクトとしてあり、本人が希望すれば生涯にわたる研究室を与えてもいいと思う。

ちょっと専門書をニ、三冊書いたぐらいで、講演の料金の泊付けにするような元企業OBなどは、懇願して招聘する人以外は、ボランティアで生涯教育担当ぐらいを、引き受けてもらえばいいと思う。